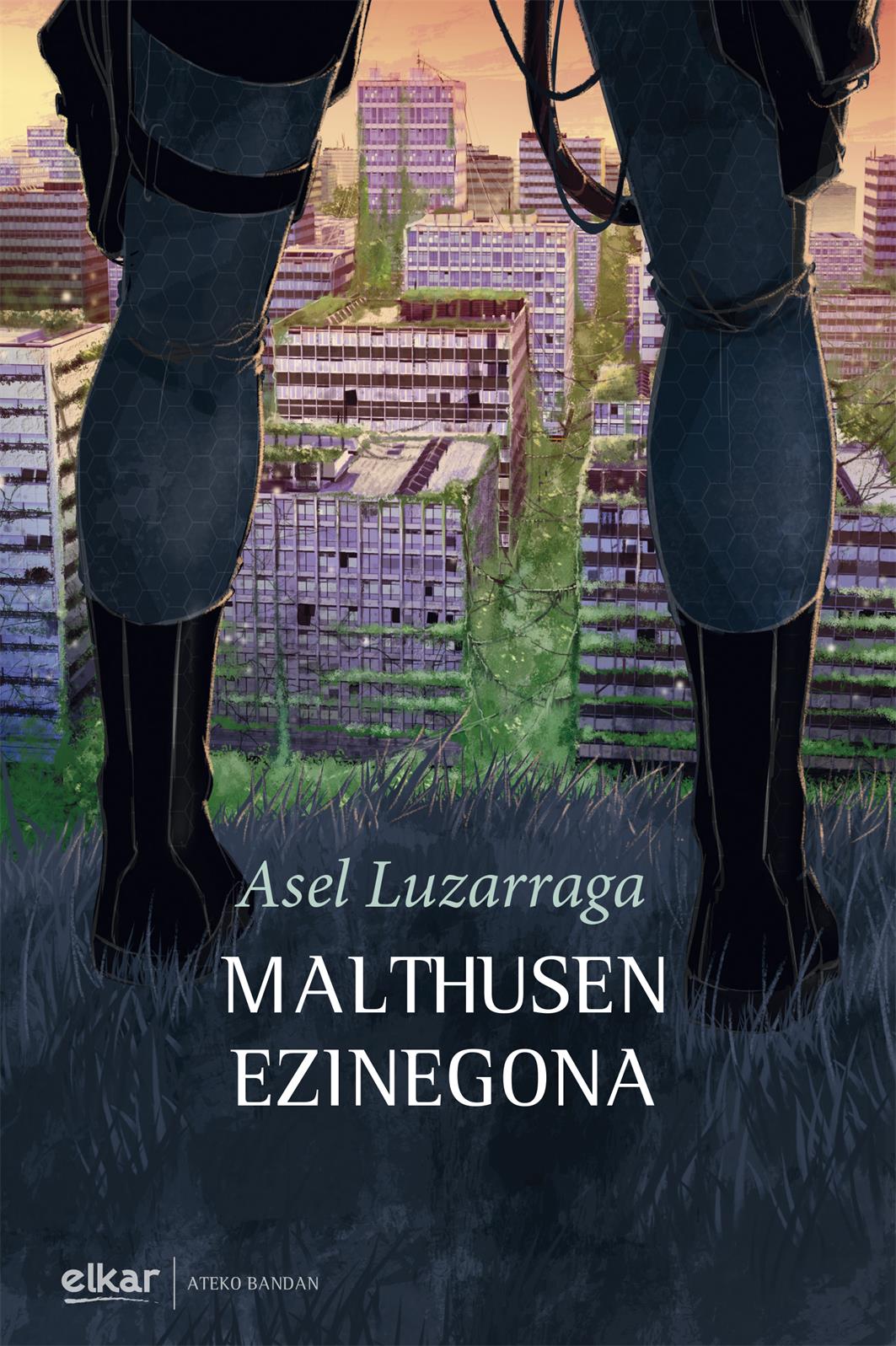

- Editorial: Elkar

- Año: 2021

- Páginas: 221

*Puedes dejar abajo tu opinión o comentarios.

Nos encontramos en el siglo XXIII. En todo el mundo viven en torno a un millón de personas, con todo tipo de lujos y bienes a su disposición, y rodeados de multitud de humanos-robot a su servicio, sin trabajo, ni enfermedades, ni responsabilidades. Todo es realmente tranquilo y agradable, pero hay también quienes no pueden permanecer tranquilos: Malthus es uno de ellos, incómodo con esa vida cómoda, sin saber cómo saciar esa voluntad de poder que siente hirviendo en su interior.

Malthus ha ido poco a poco descubriendo las grietas y mentiras de ese mundo perfecto, y al mismo tiempo trazando un plan que revolucionará la marcha de la historia. Ha llegado el momento de llevar a cabo dicho plan, trabajado durante años. A partir de hoy, Malthus no será un vago vivelavida como sus compañeros, un ejemplar sustituible entre otros muchos, sino alguien que sus contemporáneos deberán adorar y que el futuro recordará: especial, vivo y poderoso.

Malthusen ezinegona (EL malestar de Malthus) llegó de improviso, al ataque casi. Era octubre de 2018, en primavera había publicado Bioklik y, en principio, no tenía intención alguna de escribir más distopías. Tenía entre manos otros proyectos, entre otros, Inoren munduan, que se publicaría en 2019, y Bahiketa, publicado en 2020. Algo estaba viendo en la tele, no recuerdo qué, cuando mi mente se lanzó en vuelo libre. Fue como una explosión: me vino a la cabeza Malthus, un personaje surgido de la nada, y tras él el mundo que lo rodeaba. Me fui al ordenador, inevitablemente, y deje brotar esa voz que no callaba dentro de mi cerebro. Aquellos fueron los primeros apuntes, el primer borrador, e inmediatamente surgió el juego de espejos entre Judith y Malthus. La primera escena de Judith también me vino de golpe, a la carrera. En el estilo de escritura percibía la fuerza que el personaje me pedía, fluida, fácil, natural. Así, durante los siguientes cuatro meses escribí, casi febrilmente, hasta terminar la novela. El momento creativo raras veces logra una intensidad como esa, pero cuando lo hace no hay nada con lo que se pueda comparar. Sin embargo, de eso solo puedo hablar con mi ama. Siendo ella pintora, artista, usamos el mismo lenguaje para hablar de lo que la creatividad hace sentir. Y es que, en momentos así, en cuanto termino de escribir necesito vaciar con alguien la emoción que permanece dentro en ebullición, y es ama la que siempre tiene la oreja dispuesta, con enorme paciencia.

Por supuesto, una vez terminada, vienen los retoques, pues cuando el proceso de escritura fluye tan rápido te sientes como cegado, incapaz de tomarle la medida a lo que acabas de hacer. Por supuesto, también la editorial me propuso algunos toques pero, en esencia, en sus páginas ha quedado lo que surgió durante esos cuatro meses frenéticos. Después, en 2020, las autoridades decidieron que era tiempo de que viviéramos en una distopía, sin duda la reprogramación más extensa y exitosa que los seres humanos hemos vivido. Durante aquellos meses de confinamiento yo me decía, mientras la gente parecía contenta con el estado policial: <<y escribí Malthusen ezinegona antes de que sucediera todo esto…>>.

Cuando escribí Karonte no tenía intención de escribir su secuela, y algunos años después comencé a escribir Bioklik. Igualmente, terminada Bioklik, como he dicho, creía que en mis novelas se había terminado la ciencia ficción, pero esta vez ha transcurrido mucho menos tiempo desde que la publicara hasta ponerme con la tercera novela de ese género. Y mientras escribía, veía claro que los tres libros conformaban una secuencia lógica, coherente y natural, una trilogía distópica, desde un futuro ya superado hacia un futuro en el que tal vez los humanos ya hayamos desaparecido, poniendo la mirada cada vez más lejos. Ahora, en cambio, ha llegado la hora de la eutopía. Pronto. También Malthus ha tenido noticia de ello, aunque aún no lo haya entendido.

Fragmento para lectura

Detengo el coche en la falda de la montaña principal. Me he parado aquí muchas veces, sobre todo al atardecer. Abajo se ve la ciudad casi entera. La ciudad que fuera en otros tiempos, aunque hayamos olvidado a propósito su nombre, como otras muchas cosas. ¿Cuántas personas vivían ahí abajo entonces?, ¿ocho, diez millones? Hoy en día en todo el mundo no somos ni una octava parte, por ahí más o menos. A eso le llaman la victoria de nuestros antepasados. Me resulta imposible hacerme una imagen de la vida de hormigas de aquellos humanos. Existen ciudades temáticas: Nueva York, Chicago, Londres, París, Tokio, Beijing, Moscú, Barcelona, Río, Buenos Aires, Marrakech…; creo que las he visitado todas, y de ellas puede uno hacerse una idea, pero no es lo mismo; parecen mundos de fantasía, irreales, imposibles, incoherentes. En ellas no vive nadie real, en torno a doscientos mil trabajadores de un lado a otro, para ambientar, sin sudor, aliento, riesgo, drama real. En las viejas películas puede uno hacerse una idea más completa, pero son eso: películas, imágenes parciales, pequeños fragmentos en una pantalla. En cambio, ahí abajo hay un mundo a medio engullir por una tupida selva. ¿Qué sería sentirte una de esas hormigas desde que despertabas? ¿Se sentirían hormigas? Un ejemplar entre millones. Yo sentiría náuseas cada mañana. Nosotros, por supuesto, no estábamos llamados a estar entre ellos. Nuestros antepasados vivían en otro mundo. Es patente en los libros que nos han dejado la aversión que les provocaban aquellas mareas informes de gente.

Desde allí arriba, desde el amplio mirador sobre la ciudad, tampoco se ve toda la urbe. Ahora Malthus lo sabe. Sin embargo, la primera vez que llegó allí no podía imaginar que los barrios, rascacielos, plazas, parques…, todas esas cosas que la selva devoraba poco a poco, no eran más que una pequeña parte de la metrópoli. Más o menos, podía identificar los fragmentos de ciudad que no habían caído aún bajo la voracidad vegetal comparándolos con los de las ciudades temáticas que había visitado. Podía imaginar que esa parte que se asemejaba más a su Avgi eran los vestigios de un barrio de ricos que vivían en las afueras; que esa otra mancha informe y caótica daba refugio a los granujas, vagos y ladrones de otra época; que aquella otra manzana sería un distrito comercial, y que los edificios más altos estarían copados por oficinas, incluidos los que aparecían caídos unos sobre otros. Su guía para todo eso eran los libros leídos y las películas vistas. Descendiendo e incursionando en la ciudad, también identificaría más cosas, y especial conmoción le produjo un parque de juegos convertido en reino de plantas trepadoras. Imaginó en los columpios que permanecían atados por enredaderas los gritos alegres de niños de otra época, mientras se columpiaban en ellos, atravesando la pintura sobre el acero y formando una segunda capa. Por un instante creyó escuchar los ecos de sus risas. Acudieron a su mente imágenes de la película de anime Hiroshima.

Existían otras como esa en todos los continentes; pero pocas estaban a la vista y tan completas. Al parecer, las selvas tenían mayor apetito en otras geografías. También las había escondidas por el polvo. Todas esperando quien las encontrara; quien escuchara las historias de un mundo detenido en un momento dado dado de la historia. Pero son pocos quienes tienen curiosidad para encontrarlas. ¿Para qué internarse en esos mundos si la administración general ofrece a diario un programa rico, seguro y para todos los gustos?

Sin embargo, esos cebos ahí permanecen, para gente como Malthus, con las carreteras que llevan hasta ellos limpias y cuidadas, aunque Malthus no entienda el motivo. Podía ser Boston, podía ser Hannover, podía ser Rosario, podía ser Monterrey, podía ser Minneapolis… No han durado muchos nombres de esa época, más que en los libros. En esa literatura que Malthus tanto ama. Y a Malthus esa vista de la ciudad aún le causa emoción, aunque esté lejos del estremecimiento del primer día. Entonces, quince años antes, cuando no era más que un joven de 23 años, al surgir a sus pies ese paisaje urbano, las lágrimas no anduvieron lejos, y sintió las notas para una sinfonía cosquilleando en las yemas de sus dedos. Le hubiera dedicado esa sinfonía a la ciudad, si hubiera llevado el violín en el vuelauto. En aquel mirador se sintió en un lugar al que por décadas no había llegado otro humano, a punto de desentrañar un misterio. Especial, como siempre.

Desde luego que eran sabios nuestros ancestros. Pero, ¿a qué nos condenaron con la mejor de sus intenciones? No somos ni la sombra de su meñique. Arrojados a vivir en prolongadas épocas sin heroísmo. ¡Qué no daría por perderme una noche en los rincones oscuros de esa ciudad!

Nuestros tiempos son demasiado luminosos. Pero pronto va a terminar nuestro letargo obligado. Me viene a la mente el barrio que he dejado atrás esta mañana. He pasado veinte minutos contemplándolo desde el cerro de los cuervos, como me encuentro ahora aquí, con el sentimiento de ser la última vez que lo veo así anclado en mis entrañas, como un barco que no ha de volver al mar. Veinte casas al sur de Avgi. Las demás al otro lado del río, tomando todo el valle. unos 500 edificios en total, entre huertas, jardines, fuentes y canales. Aroma a flores en cuanto abres la ventana. Casi la misma superficie que esta ciudad, para que vivan en torno a mil personas. Y de esas mil personas que viven, ¿cuántas están a diario en el pueblo? ¿Seiscientas? Pues todos vivimos así, en busca de la primera excusa para cambiar la cotidianidad y movernos de un lugar a otro, sedientos de novedades. Pero pocas novedades nos quedan. De ahí las mansiones cada vez más horteras y de mal gusto que hace la gente, con pretensiones de ambición en un mundo en el que es imposible ser más que los demás. Patéticos. Como esos que se empeñan en ser promotores de tendencias estéticas y culturales, esos desgraciados que tocan el cielo solo con que cuatro mil personas copien sus gustos. Toda esa amplia superficie en nuestro Avgi para que vivan mil personas y guardar cien mil trabajadores. Para cuando te levantas ahí están ellos, cultivando las huertas, cuidando las flores, portando suministros a nuestros hogares y depósitos, preparando las clases para los niños, cocinando los desayunos en los hogares infantiles y juveniles; callados, con exactitud matemática, sin apartarse ni un renglón del programa.

¿Me atreveré a decir que la vista que desde la ventana llega a mi dormitorio es fea? Imposible sin mentir. Especialmente hoy cuando, al despertarme casi antes que los hortelanos, ante mí se abría una escena que rara vez atrapo: la bruma río arriba acariciando los cultivos de sus márgenes como una húmeda lengua blanca, miles de diminutos soles encendiéndose poco a poco en las hojas del maíz, en las berzas y, sobre todo, en las orquídeas. ¿Cómo logran tratar con tanto mimo las sensibles orquídeas, esos trabajadores que no sienten la menor emoción? Allá estaban los primeros en aparecer, otros de camino, desde la casa de labriegos del barrio, sincronizados, cada cual puntualmente a su hora. Sin necesidad de saludarse, de hablar, de malgastar saliva.

Sabía que el señor Erasmus es de los que se levantan temprano, ¡pero tanto! Dicen que tiene 110 años. ¿Pero qué importa la edad? Si no fuera porque le faltan los distintivos de los labriegos, parecería uno de ellos. El sombrero, la camisa a cuadros, el pañuelo al cuello, esos ajados pantalones marrones, botas hasta media pierna, silbando entre plantas de patata. El gusto de sentirse un trabajador. El mal gusto, por contra. Teniendo alrededor orquídeas, mira que elegir patatas. Qué manía con las patatas. Jugar a sentirse vulgar, el vicio de muchos del entorno. En cambio, en las orgías muestra mejor gusto, incluso un fino talento en sus gracias. Y de pronto, no sabemos cuándo, dejará de aparecer y nos enteraremos de que ha fallecido. Bueno, tal vez aún lo tengamos otros diez años entre nosotros. No me cabe en la cabeza eso que nos enseñan: que morimos al extinguirse nuestras ganas de vivir. Que se trata de una especie de lenta pérdida, casi imperceptible, que se apoderará de nosotros, inevitablemente, a medida que nos acercamos al vencimiento que nuestras células tienen programado desde que nacemos. Que en ese momento no se sienten reproches por tener que morir. Que resulta una especie de liberación. Esa es la monstruosidad que hemos creado. Somos demasiado débiles hasta para soñar con la vida eterna.

Tan incisivo para algunas cosas, y una imaginación tan corta para otras nuestro Malthus.

Erasmus, 115 años. Ha visto construirse ese mundo que para Malthus resulta una fotografía inmóvil. Ha participado en el proceso. Ha vivido la gran supresión, aunque no tuviera gran conciencia de lo que acontecía. Un crío de tres años, con todas las decisiones que guiarían su destino tomadas. Nacido en la clase llamada a sobrevivir, sin que él lo eligiera. Y aunque no decidiera él el destino de la humanidad, participó en años transcendentales, construyendo la sociedad que Malthus ha recibido dada. Muchas cosas ha hecho antes de retirarse en Avgi. Aunque no fueran muchos años, Erasmus es de la última generación que tuvo que trabajar. Es cierto que para entonces las tareas más duras estaban automatizadas. Pues, aunque tuviera que trabajar, el joven Erasmus no conoció clase obrera alguna. Por la mañana, cuando se dirige, confundido entre labriegos, a cultivar patatas, no son las ganas de ver el coño de Judith lo único que lo impulsa hacia la huerta. Pero Malthus no puede ver los pensamientos de ese hombre viejo de aspecto juvenil. No puede mirar a su pasado de 115 años. Ni siquiera imaginar lo que conlleva esa carga, menos aún cómo le aligera esa carga sentir entre sus dedos el tallo de las patatas.

Menuda paz en la selva-ciudad. A ti te lo debo todo. A ti te debo este vehículo pero, sobre todo, a ti te debo la esperanza de estos últimos años. Ha llegado el día de asesinar esta paz aburrida, agotadora, desesperante. ¿Cuánta gente vendría, por ejemplo, a este mirador hace un par de siglos? Porque está claro que este lugar está hecho a propósito, para pasar el tiempo contemplando la ciudad. Hay que agradecer dos cosas a los trabajadores de infraestructuras: que continúen manteniendo estas carreteras limpias, y que dejaran a la ciudad descansar en el vientre de la selva. O a la administración general o, dicho más exactamente, a la capacidad de previsión que tuvieron nuestros ancestros. Así que, muchas gracias, de nuevo, a nuestros ancestros, por dejarnos todo hecho y organizado. Y dos cosas que agradecer a la escuela: que me enseñara la aversión por la ciudad, y que trajera a Nietzsche a mi vida.